ご挨拶

理化学研究所の荻沼政之と申します。本領域「pH応答生物学の確立」の代表を務めております。 「pH」と聞くと、多くの方が中学校で学ぶ基礎知識を思い浮かべ、「いまさら研究する価値があるのか?」という疑問を抱かれるかもしれません。実を言うと、かつての私自身もそう考えていました。 転機は偶然訪れました。 私は脊椎動物の胚発生を研究していたのですが、あるとき「酸性オルガネラであるリソソームの機能を調べてみては」と助言を受け、pHセンサーであるpHluorinを譲り受けました。 当初はリソソーム局在シグナルと組み合わせる予定でしたが、ふとした思いつきでpHluorin単独を使い、細胞質のpHを測定してみたのです。 驚くべきことに、胚の前後軸に沿って細胞内pHが明瞭な勾配を示していました。 最初は「こんなデータは意味がない」と捨てかけましたが、恩師であるOlivier Pourquié先生に「細胞内pHに注目した研究は極めて少ない。これは新たな研究の扉を開く発見だ」と励まされ、真剣に取り組むことを決意しました。 そして多くの方の支えを得て、最終的には論文として発表するに至りました(Oginuma et al,. Nature, 2020)。

その後、高橋先生が代表を務める前身の変革(B)「pH応答生物学の創生」に参加する機会を得て、「pH」は決して初歩的な要素ではなく、生命を根底から見つめ直す鍵となることを確信しました。 本領域は若手研究者が多く集う新しい研究コミュニティです。だからこそ、既成概念にとらわれず、「pH」という誰もが知る概念をあらためて深く見つめることで、まったく新しい生命科学の地平を切り拓けると信じています。 今後とも、本領域の活動にご注目いただき、ご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

研究の全体像

pHは生命活動に深く影響を及ぼす、最も根幹的な化学パラメータの一つです。

これまでの生命科学では、「細胞質内のpHは不変で安定している」という前提のもと研究が進められてきました。 しかし近年、技術の進展や新たな知見により、細胞質pHは環境変化によって常に変動のリスクにさらされており、生物がそれに応答・適応していること、さらには細胞自身が能動的にpHを変化させて生命活動の制御に利用していることが明らかになりつつあります。たとえば、大気中のCO2濃度が変化すると、水に溶けて生じる酸の量が変化し、環境のpHも大きく変動します。この変動は細胞内のpHにも波及します。加えて、細胞自身の代謝によっても酸が産生されるため、細胞内pHはつねに変動しやすいです。実際、代謝異常を呈するがん細胞や、恒常性が低下した老化細胞では、pHの異常がしばしば観察されます。このように、pHの変化は生物にとって不可避の課題であり、生物はその変化に応答・適応する仕組みを進化の過程で獲得してきたと考えられます。近年では、pHの変化を単なるストレスではなく、生命活動を調整するシグナルとして積極的に活用している可能性にも注目が集まっています。ただし、「細胞内pHは一定である」という従来の常識が根強かったこともあり、この分野の研究はいまだ発展途上にあります。

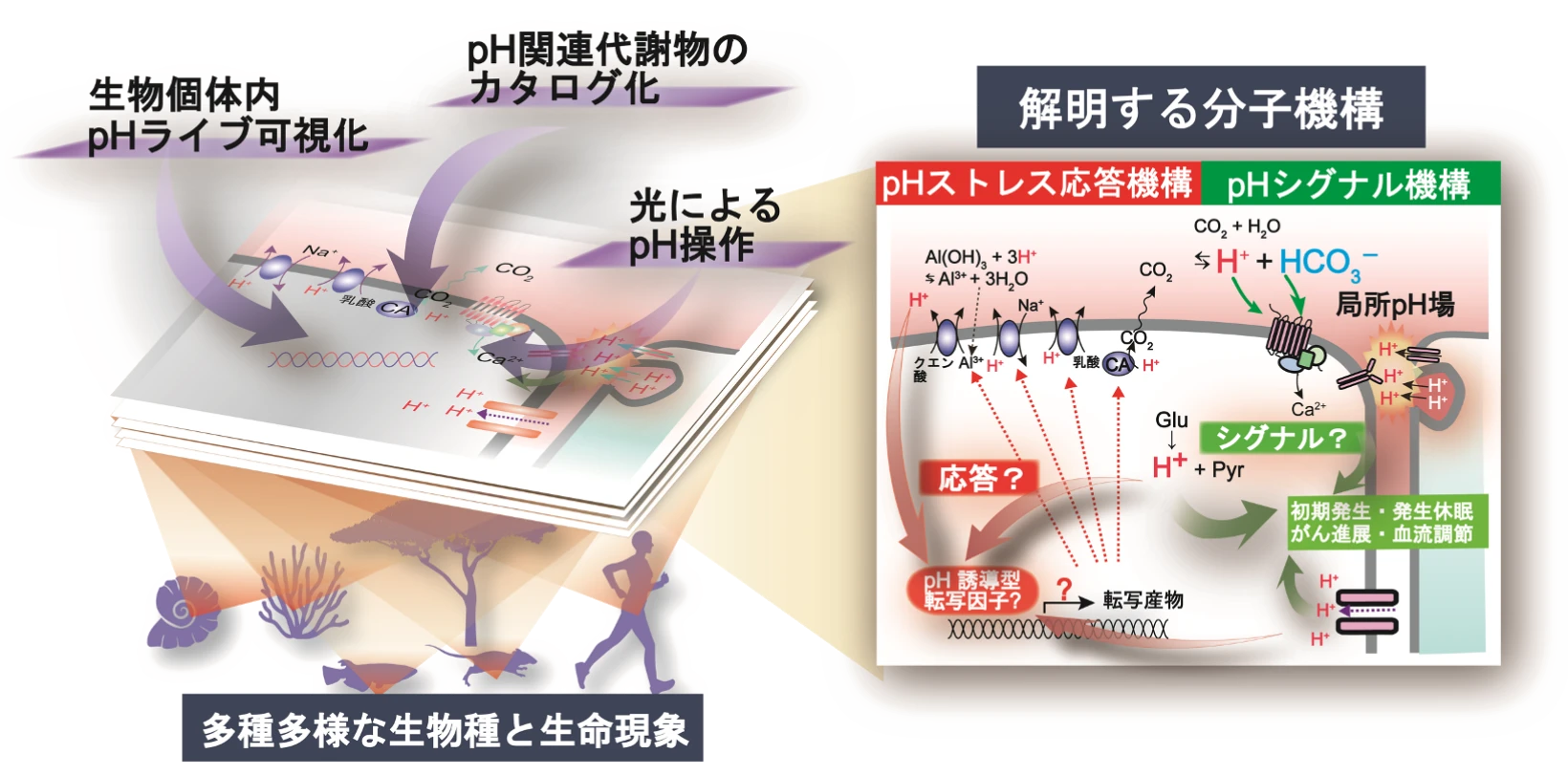

本領域は、生命はpH変動に応答し適応するための根本的な仕組み「pHストレス応答機構」、さらにそれを「pHシグナル」として巧みに利用する仕組みを、進化の過程で獲得してきたというという新たな視点に立ちます。そして、これまで類を見ない多様な生物種・生命現象を対象にし、最先端のpH可視化・操作技術を駆使した学際的・統合的なアプローチを展開します。これにより、従来のpHに関する概念を根底から覆し、「pH応答生物学」という新たな学術領域の創出を目指します(図1)。

図1「pH応答生物学の確立」の全体のイメージ図

本領域の結成経緯

本領域は、学術変革領域(B)「pH応答生物学の創成」(領域代表・高橋重成・京大)を前身とするプロジェクトです。変革(B)は、「細胞質内pHは不変」という旧来の常識に疑問を持った、異なるバックグラウンドの若手研究者たちが結集して発足しました。そこでは、実際に多様な生物系において細胞内pHが変動していることを実証し、それに応答するpH応答機構が存在することを明らかにしました(図2)。さらに、変革(B)では、本来交わる機会の少ない生理学・医学分野の研究者と、海洋生物・進化学の研究者が協働したことで、従来にはなかった新しい発想や研究の切り口が生まれました。この成果を受けて始動した変革(A)では、研究対象をさらに拡張し、より多様な生物種と生命現象を取り上げるとともに、それらの研究を支えるためのpHの可視化・操作技術の革新を担う技術支援班を新たに設置しました。本領域は、これらの基盤の上に、pHを軸とした全く新しい生命理解に挑みます。

図2 本領域で変革する新しいpH生物学の概念

この研究によって何をどこまで明らかにしようとしているのか

本領域では、多様な生物種と生命現象を対象に、最先端のpH可視化・操作技術を駆使して、未だ解明できていないpH応答機構の「分子レベルでの仕組み」を全容解明し、その普遍性と多様性を解き明かします(図3)。その実現に向けて、以下の3つのプロジェクトを柱として研究を展開します。これにより、pH生物学に関する従来の常識を刷新し、生命科学における新たな教科書の一章を築くことを目指します。

プロジェクト1:pHストレス応答機構

強固なpHストレス耐性を示すがん細胞を起点として、pHストレス応答を制御する分子機構の全容を明らかにします。さらに、海洋酸性化に適応した有孔虫やサンゴ、土壌のpH変動に適応した植物など、pHに強い「適応生物」を使って、pHストレスへの適応メカニズムも分子レベルで探ります。これらの多角的アプローチにより、生物種を超えたpHストレス応答機構の共通原理と多様性を明らかにします。

プロジェクト2:pHシグナル機構

発生・休眠・老化・がんなど、さまざまな生命現象において能動的に形成される細胞内外のpHの「場」に着目し、それを介したpHシグナルの制御メカニズムを解明します。これにより、未だフロンティアである「pHをシグナル因子とする仕組み」が、生命現象の根幹に関わる普遍的なシグナル機構であることを実証します。さらに、生体内で最も重要なpH緩衝因子である重炭酸イオンに注目し、それによって直接調節される新たなシグナル伝達機構の解明も行います。

プロジェクト3:pH可視化・操作技術の確立

新規pHセンサーの開発により、より高精度なpH可視化技術や、光遺伝学を用いた細胞内外pHの精密な操作手法を確立します。さらに、遺伝子改変を必要としないMRIによるpH可視化法や、網羅的な代謝解析を通じて細胞内の酸性・アルカリ性代謝物を特定し、従来介入が困難であった生物種や組織におけるpHの可視化を可能にします。これら最先端の技術群は、領域全体の研究を強力に加速させる基盤となります。